MENU

【森永製菓】プロテイン公式サイト > 健康なカラダでいたい > 炭水化物の働き・摂取目安量を解説。多く含む食べ物や糖質との違いを紹介

健康維持やカラダづくりをしていく上で、食事の内容を見直したいと思うタイミングがあるかもしれません。健康情報があふれている中、炭水化物をどのくらい摂取したら良いのか、気になっている方もいるのではないでしょうか。本記事では、炭水化物の働きや糖質との違い、摂取目安量や多く含まれている食べ物について解説します。

炭水化物の主な役割は、エネルギー源になることです。他にもエネルギー源になる栄養素として、タンパク質と脂質があり、これら3つはエネルギー産生栄養素といわれます。

炭水化物の摂取が不足した場合、エネルギー不足による疲労感が大きくなる可能性があります。逆に、過剰摂取すると、消費されなかった炭水化物は中性脂肪に作り替えられてカラダに蓄積されます。体脂肪は体温維持など、カラダの中で大切な働きをしていますが、過度に増加すると、肥満や生活習慣病の原因になってしまいます。

「糖質オフ」や「糖質ゼロ」などの言葉を、食品のパッケージで目にすることもあると思います。炭水化物と糖質は、近い意味合いで使われているため、違いが分かりにくいと感じている人もいるかもしれません。

炭水化物は、糖質と食物繊維を合わせた総称です。分かりやすく式にすると「炭水化物=糖質+食物繊維」です。炭水化物のうち、カラダの中でエネルギー源として使われるのは糖質です。糖質1gにつき約4kcalのエネルギーが作られます。

基本的に、食物繊維は消化酵素で分解できません。便としてカラダの外へ排泄されますが、腸内環境を整えたり、脂質の吸収を緩やかにしたり、カラダの中で大切な働きをしているといわれています。

厳密には、腸内細菌の働きによって食物繊維からもエネルギーが作られますが、その量はごくわずかといわれています。栄養成分表示に、糖質と食物繊維を区別しているものもありますが、炭水化物として表示されているエネルギー量は、糖質から得られるエネルギー量とほぼ同じと考えて良いと思います。

炭水化物の摂取量は、どのくらいを目安にしたら良いでしょうか。

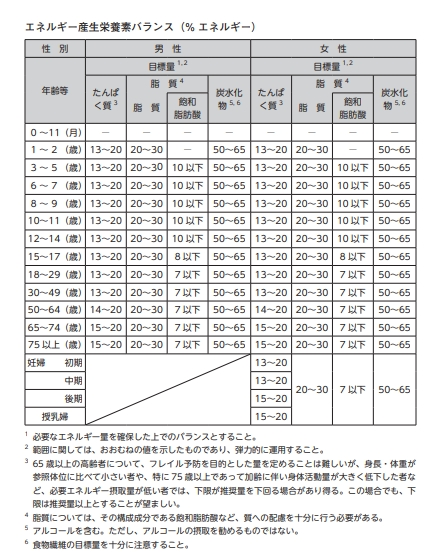

エネルギー産生栄養素は、日本人の食事摂取基準で、摂取する割合「%エネルギー」が示されています。1日の食事から摂取するエネルギーは、「タンパク質・脂質・炭水化物のバランス(PFCバランス)」を考慮することが大切だといわれています。

日本人の食事摂取基準に示されている、エネルギー産生栄養素バランスは以下の通りです。

参照日:2021年5月9日

PFCバランスのうち、炭水化物はタンパク質や脂質よりも割合が多いことが分かります。

例えば、1日の推定エネルギー必要量が2000kcalの場合、1, 000~1,300kcalを炭水化物から摂取すると50~65%の範囲内になります。1gにつき約4kcalのエネルギーになるため、250~325gの炭水化物(糖質)を1日の摂取量の目安にすると理想の割合に近づくということになります。

健康維持のために体重を減らしたい場合、摂取量と消費量のバランスを負にすることが重要ですが、運動によるエネルギー消費量とあわせて1日のエネルギー摂取量を無理のない程度に調整すると良いと考えられます。極端な食事制限をするのではなく、PFCバランスや、適度な炭水化物摂取も大切です。

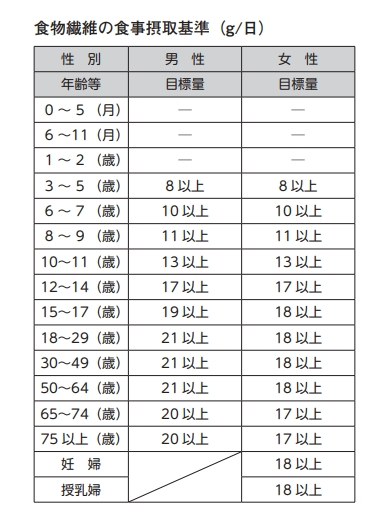

日本人の食事摂取基準では、食物繊維の摂取目標量が示されています。

参照日:2021年5月9日

食物繊維は、野菜やきのこ類、海藻類などに多く含まれています。具体的に「食事バランスガイド」には、野菜やきのこ、海藻類を使ったメニューを1日に小皿5~6皿くらい用意し、トータルの野菜の重さが1日350gになるようにすると良いと示されています。

【参考】食事バランスガイド

参照日:2021年5月9日

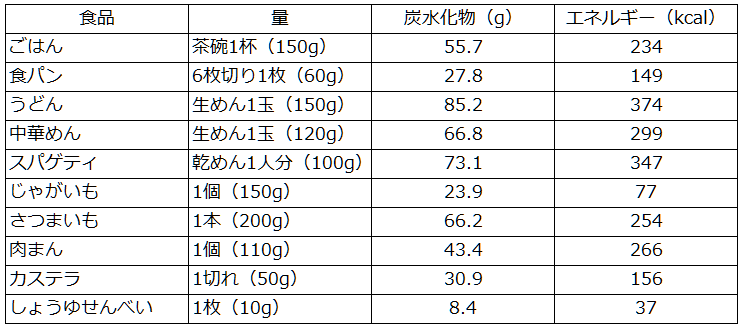

炭水化物はさまざまな食品に含まれていますが、特に主食となるごはん、パン、麺類などや、いも類、菓子類に多く含まれています。炭水化物を多く含む主な食品を、以下にまとめました。

参照日:2021年5月9日

1日3回の食事の主食として毎食150gのごはんを食べるとすると、炭水化物は167.1g、エネルギーは702kcalとなります。1日の推定エネルギー必要量が2,000kcalの人の場合、理想の炭水化物の割合に近づけるためには1,000~1,300kcalになるため、毎食150gのごはんを主食として摂取すると、主食以外のメニューに含まれる多少の炭水化物量を考慮しても範囲内に収まるのではないかと思います。

いも類や炭水化物を多く含む野菜を使ったメニューや、間食で食べるお菓子の量が増えると、炭水化物の摂取量が多くなってしまう可能性もあるかもしれません。

また、主菜や副菜をバランスよく用意できない場合、手軽に食べられるおにぎりやパン、ごはんの量が多い丼、ラーメンやうどんなどの1品料理に偏ってしまうかもしれません。炭水化物は比較的手軽に食べやすいものが多く、忙しい日や簡単に食事を済ませたい時には多くなってしまう可能性があると思います。

では、炭水化物の摂取量を適度に調整していくには、どうしたら良いのでしょうか。まずは、食事の栄養バランスを意識することです。

食事の栄養バランスを整えるには、ごはんやパン、麺類などの「主食」、肉や魚などをメインにしたタンパク質が豊富に含まれる「主菜」、野菜やきのこ類などが中心の「副菜」の3つをそろえると良いと思います。

主菜や副菜が用意できなかったとしても、次の食事で調整するなど、1日を通して栄養バランスを意識した食生活を心がけ、偏った食事が続かないようにすることが重要だと思います。

自宅に缶詰やレトルト惣菜、栄養補助食品などをストックしておくのも一つの選択肢です。忙しい日など栄養バランスが整いにくい時に、活用できると思います。

また、間食でお菓子を食べたくなる日もあると思います。ついつい食べ過ぎてしまう人は、エネルギー量の少ないお菓子を選んだり、内容量の少ない小袋を選んだり、意識して調整すると良いと思います。

栄養素等摂取は食事が基本になりますが、手軽に食べられる栄養補助食品を上手にとり入れると、栄養バランスが整いやすくなるかもしれません。さまざまな種類がある森永製菓のプロテイン製品をいくつかご紹介します。

1食あたりの炭水化物は1.9g、タンパク質は15.0gを含むプロテインパウダーです。食事からの炭水化物の摂取量が多く、タンパク質の摂取量が少ない日に活用しやすいと思います。摂取するタンパク質の量を体格にあわせて増やしたり減らしたりしたい場合、1食で摂取する量を調整すると良いと思います。

森永製菓の商品のうち、糖質オフタイプで、食物繊維も含まれているプロテインバーです。1本あたりの炭水化物は12.8g、そのうち食物繊維は6.8gであり、タンパク質は16.2gです。食物繊維も補いながら栄養補給をしたい場合に、活用してみてはいかがでしょうか。

「inバープロテイン ベイクドビター」のほかにも糖質オフタイプのプロテインバーがあります。持ち運びがしやすく、お菓子感覚でタンパク質を摂取できることが特徴です。

ウェファースタイプの「inバープロテイン ウェファーカフェオレ」は、1本あたりの炭水化物は12.3g、タンパク質は10.4gです。カフェオレクリームの濃厚な味わいで、満足感も得られると思います。

ザクザクとした食感のグラノーラタイプの「inバープロテイン グラノーラチョコアーモンド」は、1本あたりの炭水化物は13.3g、タンパク質は10.5gです。アーモンドの風味がアクセントになり、食べやすいと思います。

炭水化物の摂取量は食生活が乱れると必要以上に多くなってしまう可能性があります。タンパク質や脂質とのバランスを考慮しながら、調整していくことが大切です。食事の栄養バランスを整えることが難しい時は、選択肢の一つとして栄養補助食品をとり入れてみてはいかがでしょうか。