MENU

【森永製菓】プロテイン公式サイト > 健康なカラダでいたい > プロテインは高齢者にも活用できる?プロテインの摂取量や飲み方、注意点などをあわせて解説!

65歳以上の高齢期になってもハツラツと活動していくためには、タンパク質などの栄養素を十分に摂取していくことが大切です。特に高齢者はタンパク質量が不足していると言われています。タンパク質量の不足を補える栄養補助食品の一つにプロテインがあり、高齢者でも活用できるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。本記事では、高齢者のプロテイン活用法についてご紹介します。

数年前と比べると、プロテインはスーパーマーケットやドラッグストアなどの身近なお店で取り扱われるようになったのではないでしょうか。プロテインの活用は、運動習慣のある方だけではなく、勤務形態が異なるなどさまざまな生活習慣を送っている方、幅広い年齢の方にも注目度が高まってきていると思います。高齢者も食事で不足したタンパク質を補うために、プロテインを活用するのも選択肢の一つです。

【参考】

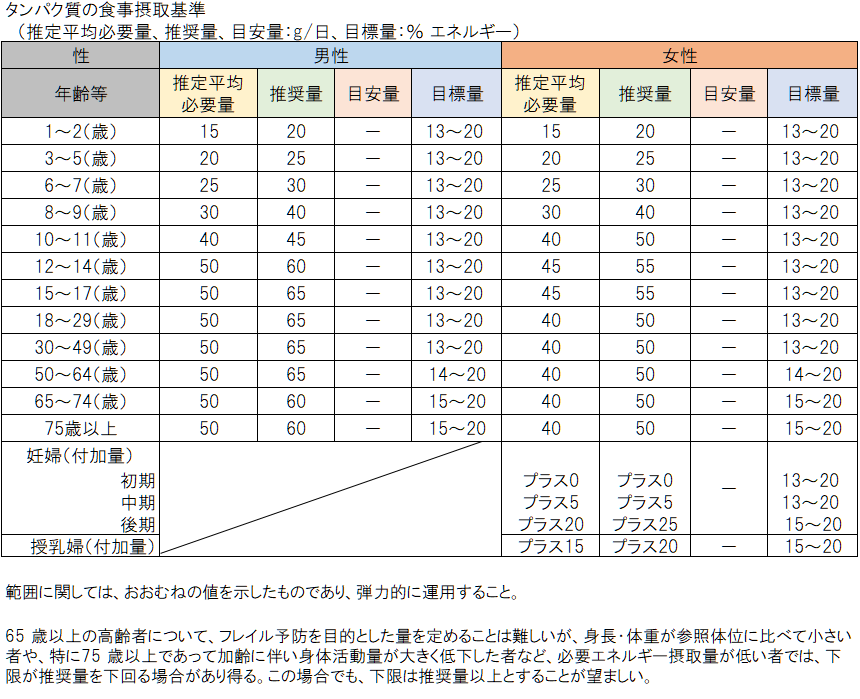

日本人の食事摂取基準(2020年版)

参照日:2021年12月20日

食事から十分に栄養素を摂取できていれば、プロテインを活用する必要はありません。しかし、年齢を重ねるにつれて食事量や食の好みが変化したと感じる方もいるのではないでしょうか。高齢期に入ると、嗅覚や味覚の変化、食欲低下、歯のかみ合わせの変化などの要因が低栄養につながると考えられています。

そこで高齢者が引き起こしそうな場面と関連付けたプロテイン活用法を2つご紹介します。

高齢者の生活習慣や生活環境、カラダの機能低下などさまざまな要因によって、食が細くなると考えられています。食事量が減ると、カラダに必要な栄養素を十分に補えません。低栄養の状態が続くと、さらに活力や身体機能の低下などカラダへの影響が心配されます。

プロテインには、牛乳由来のタンパク質であるホエイプロテインやカゼインプロテイン、大豆由来のソイプロテインなどが配合されています。また製品によって、1食分あたりで摂取できるタンパク質量はさまざまです。そのため、製品を選択する目安の1つに、タンパク質が不足している量に合わせて選ぶことも可能です。以上のように、高齢期に入って食欲が低下した場合は、必要な栄養素を補給する手段としてプロテインを活用する方法もあります。

令和2年国勢調査の結果によると、高齢者の割合は総人口の28.6%であり、そのうち約5人に1人が一人暮らしです。高齢者の一人暮らしでは、生鮮食品を購入しても使い切れなかったり、身体機能の低下によって自炊をすることが難しくなったりする場合もあるかもしれません。

自炊が難しい場合、市販の弁当やおにぎり、惣菜、冷凍食品を活用する方もいると思います。市販の弁当などでも栄養バランスと必要な栄養素量を考慮して選ぶことで、低栄養の可能性は少なくなります。しかし、おにぎりやサンドイッチのみといった軽食で済ませる日もあるのではないでしょうか。

プロテインにはタンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルを配合した製品もあります。1回の食事を軽食で済ませた場合に不足する栄養素は、プロテインを活用することで補う方法もあります。

参照日:2021年12月18日

プロテインには粉末タイプ、ゼリー飲料、プロテインバー、ドリンクタイプなど、さまざまな形状があります。好みの食感や味わい、使いやすさからプロテインを選んでみるのもおすすめです。さまざまな形状のプロテインのうち、粉末プロテインの飲み方をご紹介します。

粉末プロテインは、水や牛乳に溶かして飲む方法が基本です。まず、プロテイン専用のシェーカーや大きめのカップなどの容器に、パッケージに記載されている1食分の水または牛乳を入れます。次に、専用スプーンで1食分の粉末プロテインを加えます。

シェーカーを使用する場合は、フタをして上下に数回振り、カップに入れた場合はスプーンやマドラーで混ぜ合わせて溶かします。容器に粉末プロテインを先に入れるとダマになりやすく、よく混ぜ合わせても溶け残りやすくなるため注意しましょう。

寒い日には、溶かした粉末プロテインを温めて飲むのもおすすめです。耐熱容器に水や牛乳を入れ、粉末プロテインを加えてよく混ぜ合わせてから電子レンジで温めます。

粉末プロテインには、ココア味やコーヒー味などのフレーバーが付いているものがあります。水や牛乳に溶かしておいしく飲めるような味わいになっていますが、同じ味を飲み続けると味を変えたいと感じる日もあるかもしれません。

粉末プロテインの1袋の容量は決まっており、飲み終わるまでは新しい味を購入しにくいのではないでしょうか。その日の気分に合わせて味を変えたい場合は、水や牛乳以外に溶かすのもおすすめです。

例えば、無糖コーヒーにコーヒー味の粉末プロテインを溶かすと甘味がおさえられ、甘い飲み物が苦手な方も飲みやすくなると思います。そのほかに、ココア味の粉末プロテインをオレンジジュースに溶かすと、酸味が加わって異なる味わいを楽しめます。

参照日:2021年12月20日

上記の表で65~75歳以上の男性では、目標量が15~20%エネルギーとなっています。同年齢の推定エネルギー必要量は、身体活動レベルが普通の場合2400kcalであるため、タンパク質の目標量15%エネルギーでは360kcalをタンパク質で摂取することになります。タンパク質は1g=4kcalですから、1日のタンパク質目標量は90gです。

カラダの大きさ、活動量、食事量などによってタンパク質摂取量は個人差があります。目標量を参考にして、必要なタンパク質量を把握してみてはいかがでしょうか。必要なタンパク質量に対して不足している量が、プロテイン摂取量の目安となります。

高齢者の中には、持病で定期的に通院している方もいるかもしれません。カラダの状態や食生活によっては、プロテインを飲むことでタンパク質を必要以上に摂取してしまう可能性もあります。健康な高齢者であってもタンパク質の過剰摂取はカラダに負担がかかるといわれています。持病のある方は、プロテインを飲み始める前にかかりつけ医に相談すると安心です。

また、プロテインを飲み始めてから体重が増えてきた場合は、タンパク質を必要以上に摂取してしまい、余ったタンパク質が脂肪として蓄えられた可能性も考えられます。プロテインはあくまでも食事を補助するものです。プロテインを飲む量や頻度は、カラダの状態に合わせて調整することがおすすめです。

参照日:2021年10月4日

森永製菓で取り扱っている粉末プロテインのうち、高齢者が活用しやすいプロテインを4つご紹介します。なお、森永製菓の粉末プロテインの全ての製品には、代謝に関わるビタミンB群が含まれています。

1食あたりのタンパク質10g、カルシウム210mg、ビタミンD2.0μgを配合。植物性タンパク質を摂取できるプロテインです。大豆を原料にしたソイプロテインを飲むと、特有の苦味を感じる場合もありますが、この製品は、大豆特有の苦味をおさえているため飲みやすいと感じるのではないでしょうか。

1食あたりでプラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) 1,000億個を配合した機能性表示食品で、ウイダー おいしい大豆プロテインの姉妹品です。1食あたりのタンパク質10g、カルシウム210mg、鉄6.2mgを配合。森永のココアを使用しているため、飲みやすいと感じるのではないでしょうか。

1食あたりのタンパク質23.3g、カルシウム300mg、鉄3.6mgを配合。牛乳由来のホエイプロテインとカゼインプロテインの吸収スピードの異なる2種類を配合し、カラダづくりをサポートします。摂取できるタンパク質量は、ご紹介する4つのプロテインの中で一番多いです。1回の食事量が少なく、タンパク質摂取量が減ってしまっている日などに活用してみてはいかがでしょうか。

1食あたりタンパク質14.2g、シールド乳酸菌100億個を配合。シールド乳酸菌は、森永乳業が保有する乳酸菌です。吸収スピードの速いホエイプロテインが配合されています。不足したタンパク質摂取をサポートし、乳酸菌も同時に摂取できます。

栄養素は食事から摂取することが基本ですが、不足した栄養素は、プロテインで補う方法も選択肢の一つです。プロテインには、さまざまな種類の味、形状があります。食が細くなってきたと感じたり、自炊が難しく軽食で済ませてしまったときに、不足した栄養素の補給に活用してみてはいかがでしょうか。