MENU

【森永製菓】プロテイン公式サイト > かっこいいカラダになりたい > プロテインは食事のサポート役!プロテインの代わりになる食べ物は?代わりにしたときの栄養素は?

カラダづくりのため、または不足するタンパク質を補うためなど、さまざまな目的でプロテインを活用している人がいると思います。プロテインに頼るだけでなく、タンパク質摂取ができる食べ物があると選択肢が増え、シーンに合わせて活用できるかもしれません。

本記事では、プロテインの代わりになる食べ物についてご紹介します。

プロテインは、タンパク質摂取をサポートする栄養補助食品です。あくまでも食事からの栄養摂取を基本として、タンパク質不足を感じたときに活用します。

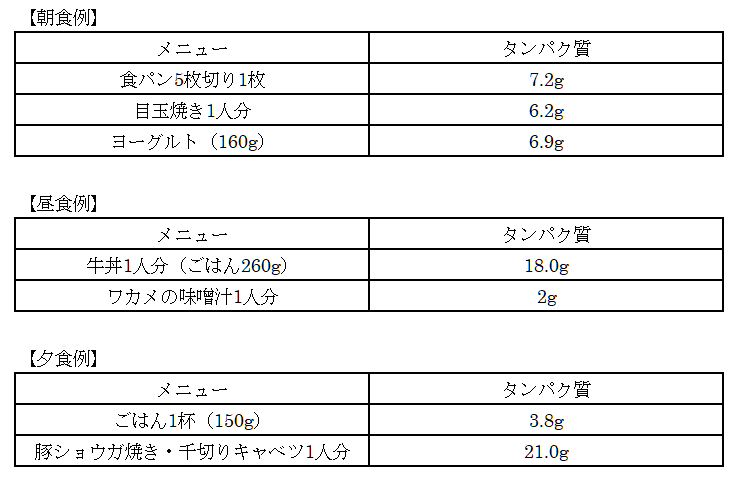

例えば、日本人の食事摂取基準によると、25歳男性では1日に推奨されているタンパク質量は65gです。では、1日の食事でどのくらいのタンパク質が摂れるのでしょうか。食事の一例を以下で表します。

参照日:2020年8月17日

3食のタンパク質を合計すると「65.1g」となります。このような食事内容であれば、日本人の食事摂取基準の推奨量を満たすことになると思います。

タンパク質の必要量は性別や年齢だけでなく、活動量によっても変動するといわれています。日本人の食事摂取基準よりも多く摂取したほうがよいと考えられているのは、アスリートなど日常的に運動をしている人、仕事でカラダを動かしている人などです。活動量が多くなると、カラダのタンパク質が分解されてエネルギー源として利用される可能性があるといわれています。

また、食事量が減るとタンパク質が不足してしまう可能性があります。朝食を抜くほか、昼食を簡単におにぎりやサンドイッチで済ませると、不足しやすくなってしまいます。そのようなときは、タンパク質を簡単に摂取できる食べ物で補うのがおすすめです。

参照日:2020年8月17日

プロテインの形状はさまざまです。粉末・ゼリー・ドリンク・バータイプなどがあります。どの種類も、調理の必要がなく、持ち運びもしやすく、手軽にタンパク質を摂取できることが特徴です。では、プロテインの代わりに、手軽に食べられる食べ物にはどのようなものがあるのでしょうか。

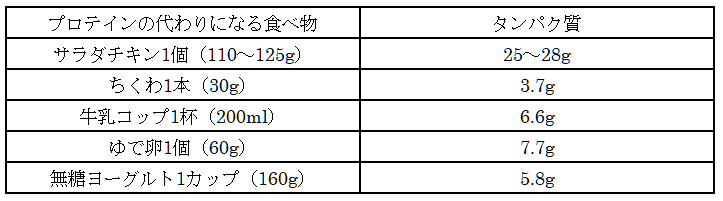

タンパク質を多く含む食品には、肉、魚、大豆製品、乳製品、卵があります。この中で、手軽に食べられるものは、サラダチキン、ちくわ、牛乳、ゆで卵、ヨーグルトなどかと思います。これらに含まれているタンパク質は以下の通りです。

サラダチキンは複数の市販品の栄養成分より

そのほかは日本食品成分表より

参照日:2020年8月17日

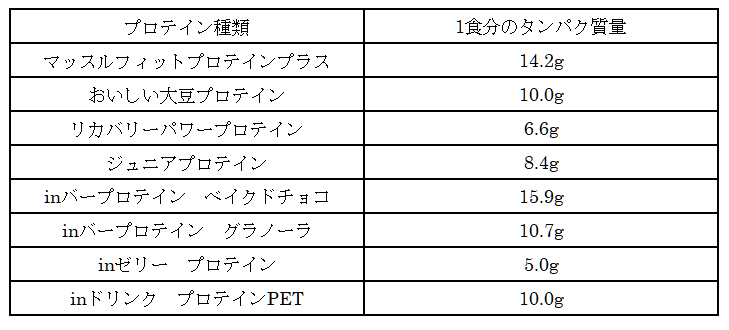

以上の食べ物と、プロテインの1食あたりと比べてみたいと思います。プロテイン1食あたりのタンパク質量は、製品によってさまざまです。森永製菓が扱うプロテインの一例を以下に表します。

上記のプロテインの中で、タンパク質量が最も高いのは、「inバープロテイン ベイクドチョコ」の15.9gです。このタンパク質量を補いたいとき、プロテインの代わりになる食べ物ではなにを食べたらよいでしょうか。例えば、サラダチキンを半分以上、ちくわを5本などで同等のタンパク質を摂取できます。

しかし、1種類の食べ物で補う必要はありません。タンパク質量は少ないですが、ヨーグルトや牛乳などを1日の中で組み合わせて食べれば、プロテインと同等のタンパク質量を補えます。

代わりになる食品に含まれているタンパク質以外の栄養素

サラダチキンは複数の市販品の栄養成分より

そのほかは日本食品成分表より

参照日:2020年8月17日

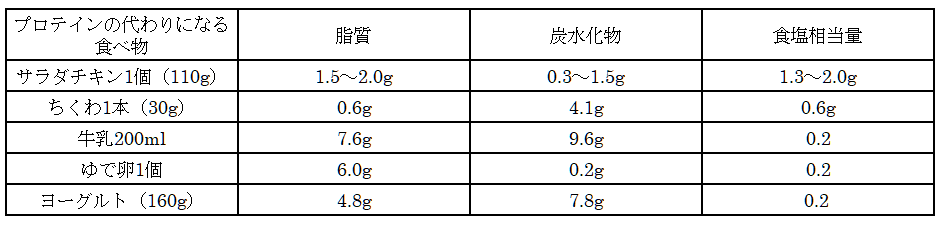

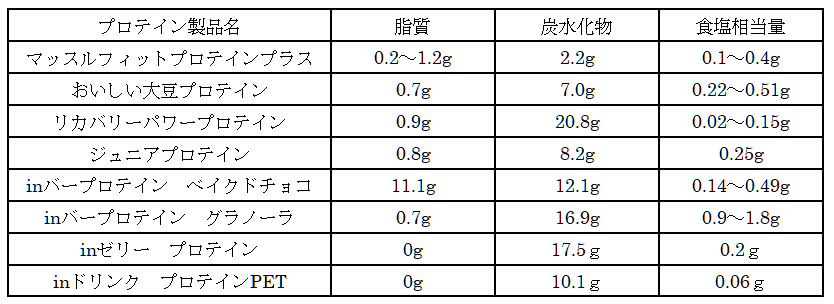

牛乳、ゆで卵、ヨーグルトには脂質が、ちくわ、牛乳、ヨーグルトには炭水化物が含まれています。サラダチキンやちくわは、食塩も多く含まれていることがわかります。では、プロテインに含まれている脂質、炭水化物、食塩相当量と比べてみましょう。

製品によって違いがあり、脂質が少ないもの、炭水化物が多いものがあります。上記で表した製品では、食塩相当量が少ないことが共通しています。

なお、脂質、炭水化物、食塩相当量のほかにも、森永製菓が扱うプロテインにはビタミンB群やビタミンCなどのビタミン、カルシウムや鉄などのミネラルが含まれています。栄養素は製品よってさまざまで、活用シーンに合わせて配合されているのです。また、プロテインの代わりの食品にもビタミンやミネラルが含まれています。

タンパク質を多く含む食べ物を食べたとき、プロテインとの栄養素や特徴の違いで気を付けたいポイントがあります。一つ目は「脂質や食塩を摂りすぎてしまう可能性」、二つ目は「摂取タイミングを調整しづらくなる可能性」です。

タンパク質を多く含む食品からタンパク質を摂ろうとすると、脂質や食塩を多く摂取してしまう可能性があります。タンパク質以外の栄養素の含有量にも注意して、タンパク質不足を感じた日の食事内容や活動量を考慮しながら、タンパク質を摂取できる食品やプロテインを選ぶのがおすすめです。

カラダづくりを目的にプロテインを飲んでいる人は、摂取タイミングにも気を使っているかもしれません。常温で持ち運べるプロテインであれば、外出先でもカバンに入れておいて、好きなタイミングで摂取できます。

一方で、プロテインの代わりの食品は冷蔵保存が必要なものもあります。自宅では活用しやすいですが、外出先では保存が難しいことが考えられます。その場合は、摂取タイミングを調整しづらくなる可能性があるかもしれません。

食事内容、活動量、活用するタイミングで、タンパク質補給に選びやすい食品やプロテインがあると思います。偏りがないよう、幅広い選択肢の中から、タンパク質不足を補っていくことがおすすめです。

例えば、森永のプロテインパウダーの中には、ホエイ、カゼイン、大豆プロテインの3種類を同時に摂取できる「マッスルフィットプロテイン プラス」があります。3種類のプロテインは吸収スピードが異なり、カラダづくりをサポートします。さらにウイダー独自の成分である酵素処理ルチン「Eルチン」を配合。森永製菓が「筋肉の大きさ」に関わる特許を取得している成分です。そのほかには、不足しがちなカルシウム300mg、鉄3.6mgも摂取できます。

小腹が空いたときなどの空腹満たしには、バータイプがおすすめです。バータイプのプロテインは、タンパク質のほかに脂質や炭水化物も同時に摂取できるものがありますが、脂質を抑えているのが「inバープロテイン グラノーラ」です。1本に含まれている脂質は0.7g。3種類あるバータイプの中ではエネルギー量も控え目です。

プロテインは、タンパク質補給を手軽に効率的に行う中で重宝する栄養補助食品ですが、栄養摂取の基本は食事であることを忘れずに、目的やシーンに合わせてプロテインを活用しましょう。

今回ご紹介した食べ物以外にも、タンパク質を多く含むものはあります。これらを取り入れるときは、タンパク質以外の栄養素にも注目することがおすすめです。含まれている栄養素を知ると、栄養バランスの整った食事につながると思います。