MENU

【森永製菓】プロテイン公式サイト > 健康なカラダでいたい > タンパク質と免疫システムの関係。免疫システムを考えた栄養と食事

健康維持のために体の免疫力を考え、食事に気を付けている方も多いのではないでしょうか。体の免疫システムを正しく機能させるには、バランスのとれた食事が大切です。

しかし、バランスのとれた食事で、タンパク質摂取を意識している人はどのくらいいるでしょうか。

本記事では、タンパク質と免疫システムの関係と、タンパク質以外の栄養素も含め、どのような食事を意識するとよいのかを解説します。

ヒトの体は、さまざまなリスクから体を守る仕組みが備わっています。そのため、リスクに直面しても、必ず健康を維持できなくなってしまうものではありません。複雑な免疫システムによって体を守っているのです。

免疫システムの働きを維持するには、睡眠をしっかりとる、適度に運動をする、食事のバランスを整えるなどの健康管理が大切です。

では、健康管理のための食事とはどういったものでしょうか。

1日3回の食事を食べ、自分に必要な栄養素を摂取することで、健康的な体づくりにつながります。さらに、「特定の食材に偏らず、幅広い食材を食べる」を意識すると、栄養バランスが整いやすくなります。

摂取エネルギー量や、ビタミンやミネラルなどの必要な栄養素は個人差があります。例えば、成長期の子どもは身長が伸び、体重も増えていく時期です。必要なエネルギー量やカルシウムの推奨量は成人よりも多くなります。また、活動量の多いアスリートは、消費するエネルギー量が多く、食事で補給しなければいけません。

特に、摂取エネルギー量を把握し、適正な体重を維持することは、生活習慣のリスクを減らすとともに健康的な体づくりにつながります。

摂取エネルギー量が適正かは、体重で確認することができます。成人の場合は、通常の体重より増えているなら摂取エネルギー量が多く、減っているなら摂取エネルギー量が少ないと判断できます。

しかし、体重の増減を気にしすぎると、ストレスになることがあります。飲んだ水の量や単純に食べた量によって、1日の中でも体重は変動するため、1週間や1か月単位で体重の変動を確認するとよいでしょう。

必要なエネルギー量と栄養素の摂取は、免疫システムを維持する要素の1つですが、タンパク質はどのような働きをするのでしょうか。A. Marcosらの論文(2003)では、免疫システムの維持において、適切な栄養素の摂取が必要であると述べられています。また、「タンパク質・エネルギー欠乏症(PEM:protein energy malnutriton)」では、感染症リスクの増加、胸腺の萎縮、末梢リンパ組織の消耗が起こり、特に細胞性免疫において免疫反応の障害が続くとも述べられています。

【参考】Marcos, A., Nova, E. & Montero, A. Changes in the immune system are conditioned by nutrition. Eur J Clin Nutr 57, S66–S69 (2003).

この論文からも、適切なエネルギー量や栄養素を摂取し、タンパク質も不足しないようにすることが、免疫システムの維持の観点からも大切だと分かります。

栄養バランスの重要性を分かってはいるものの、好きなものばかり食べてしまったり、忙しさのあまり食事を抜いてしまったりすることもあると思います。また、どのような食材をどのくらいの量で食べればよいのか、分からない人もいるかもしれません。次の項では、栄養バランスを整えるためのポイントのほか、タンパク質を補うポイントを解説します。

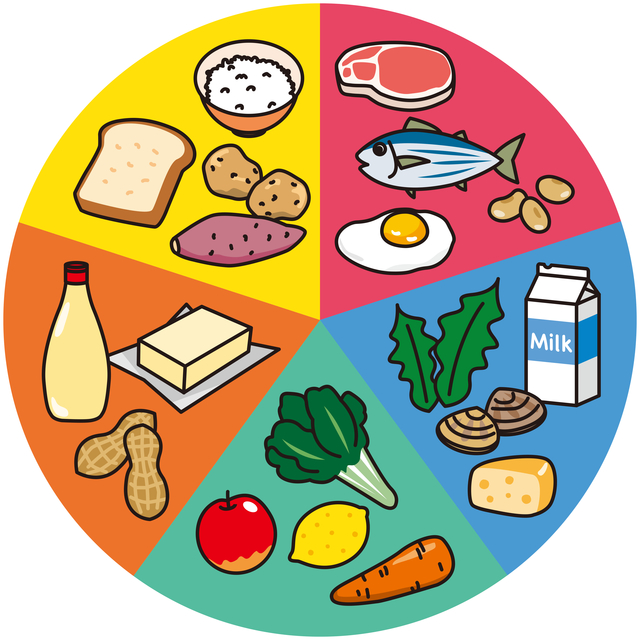

栄養バランスを整えるには、食事メニューの決め方がポイントになります。まずは、ごはんやパンなどの「主食」、肉や魚などの「主菜」、野菜を中心とした「副菜」の3つをそろえることがポイントです。

例えば、ある日の朝食では、主食に「ごはん」、主菜に「鮭の塩焼き」、副菜に「小松菜と油揚げの味噌汁」を食べたとします。このメニューでは、エネルギー源となる炭水化物、体をつくる材料になるタンパク質、体の働きを調整するビタミンやミネラルを摂取できています。このように、主食、主菜、副菜をそろえると、自然に栄養バランスが整いやすくなるのです。

さらに、乳製品と果物を1日1~2回プラスして、不足しがちなカルシウムやビタミンを補いましょう。

どの食材をどのくらいの量を食べたらよいのかは、コマの形をした食事バランスガイドにわかりやすく示されています。1日の適量は、年齢や性別、活動量によって異なりますので、食事バランスガイドの「チェックチャート」で適量を確認してください。どれだけ食べたらよいのかを知ることで、栄養バランスを整えやすくなります。

【参考】

農林水産省食事バランスガイド

「食事バランスガイド」の適量と料理区分

参照日:2020年5月11日

食事の適量を知ると、摂取エネルギー量も整いやすくなります。エネルギー源となる栄養素は、炭水化物、脂質、タンパク質の3つ。これらはエネルギー産生栄養素と呼ばれ、日本人の食事摂取基準で摂取比率が決められています。

体を作る材料となるタンパク質は、過不足なく摂取したい栄養素であるため、エネルギー産生栄養素の中で、まずタンパク質の摂取量を決めましょう

日本人の食事摂取基準(2020年版)では、1~49歳は、タンパク質13~20パーセント、脂質20~30パーセント、炭水化物50~65パーセントのエネルギー比率が目標量として示されています。

【参考】

厚生労働省日本人の食事摂取基準(2020年版)

参照日:2020年5月11日

忙しいときなどは、麺類や丼などの1品料理や、おにぎりやサンドイッチなどの軽食で済ませることも多いと思います。1品料理や軽食は、炭水化物中心の食事になる傾向があるため、タンパク質が不足しがちです。

タンパク質を多く含む食品を選ぶことが難しい場合は、牛乳やヨーグルト、ゆで卵などの手軽に食べられる食材をプラスするのもおすすめです。また、タンパク質を含む栄養補助食品を活用する方法もあります。

タンパク質を摂取できる栄養補助食品には、粉末プロテイン、プロテインバー、ゼリー飲料などがあります。常温で保存ができ、持ち運びもしやすいため、タンパク質が足りないときに手軽に活用できます。自宅やオフィスにストックしておくと便利です。

免疫システムを保つには、ストレスをためず、睡眠をしっかりとるなど、健康的な生活をすることが基本になります。食事も1日3回食べ、栄養バランスを整えて適量食べることが大切です。栄養素の中でもタンパク質は、過不足なく摂取することを意識していきましょう。